ウィリアムモリス氏の歴史

《いちご泥棒》を暮らしに──アートのようなテキスタイルで空間を豊かに

こんにちは。インテリアショップのブログへようこそ。 今回は、19世紀の英国を代表するデザイナー、ウィリアム・モリス氏の代表作「いちご泥棒(Strawberry Thief)」をご紹介します。 美しい草花と愛らしい鳥たちが織りなすこのデザインは、ただの柄ではなく、見る人の心を捉えて離さない“芸術作品”です。 誕生から100年以上を経た今もなお世界中の人々に愛され、カーテンや壁紙、クッション、雑貨など多様なアイテムに取り入れられています。 この記事では、「いちご泥棒」の魅力や誕生秘話、革新的なプリント技法、現代インテリアへの取り入れ方まで、たっぷりとご紹介します。 ウィリアム・モリス氏と「いちご泥棒」の誕生 ウィリアム・モリス(William Morris)氏は、1834年にロンドン近郊で生まれたデザイナー・詩人・思想家です。彼の名を一躍有名にしたのが、自然からインスピレーションを得た美しいパターンデザインでした。 その中でも特に高い人気を誇るのが、今回ご紹介する「いちご泥棒」。 着想のきっかけは“別荘の庭先の光景” このデザインが誕生したのは1883年頃。 モリス氏が好んで過ごしていた別荘「ケルムスコット・マナー」の庭先に実るいちごと、それをついばみに来るツグミ(鳥)の姿にヒントを得たといわれています。 「愛らしい鳥がいちごを盗んでいく」──そんな小さな自然の一場面を、モリス氏は優雅で詩的なアートに昇華させたのです。 左右対称に配置された草花と鳥たちのリズミカルな構図、鮮やかな色使い、そして繊細なタッチ。 一枚の布の中に、英国の自然とモリスの思想が見事に融合しています。 インディゴ抜染技法という“革命” 「いちご泥棒」の特筆すべき点は、その革新的なプリント技術にもあります。モリスはこの作品で、当時としては非常に珍しい「インディゴ抜染(ばっせん)」という手法を用いました。 インディゴ抜染とは? この技法は、まず生地全体を深いインディゴ(藍)で染め上げ、その後に薬剤を使って“色を抜く”部分を作り、そこに新たな色を重ねて模様を描いていくというもの。 現代のプリントとは異なり、工程が非常に複雑かつ手間がかかるため、当時は熟練の職人技と多大な時間が必要でした。 芸術としてのテキスタイル この技法により、「いちご泥棒」はまるで絵画のような美しい発色と繊細な表現を実現しました。 現在のように機械化された印刷がない時代に、ここまでの仕上がりを追求したモリス氏の情熱と審美眼には、驚嘆するばかりです。 そのため、当時はとても高価で、上流階級の人々しか手に入れることができない贅沢なアイテムでした。 それでも高い人気を誇っていたのは、それだけこのデザインに力があった証とも言えるでしょう。 今もなお、世界中で愛され続ける理由 モリス氏の作品は、時代を超えて評価され続けていますが、「いちご泥棒」はその中でもとりわけ愛される存在です。 では、なぜこのデザインがこれほどまでに長く支持されているのでしょうか? 1....

《いちご泥棒》を暮らしに──アートのようなテキスタイルで空間を豊かに

こんにちは。インテリアショップのブログへようこそ。 今回は、19世紀の英国を代表するデザイナー、ウィリアム・モリス氏の代表作「いちご泥棒(Strawberry Thief)」をご紹介します。 美しい草花と愛らしい鳥たちが織りなすこのデザインは、ただの柄ではなく、見る人の心を捉えて離さない“芸術作品”です。 誕生から100年以上を経た今もなお世界中の人々に愛され、カーテンや壁紙、クッション、雑貨など多様なアイテムに取り入れられています。 この記事では、「いちご泥棒」の魅力や誕生秘話、革新的なプリント技法、現代インテリアへの取り入れ方まで、たっぷりとご紹介します。 ウィリアム・モリス氏と「いちご泥棒」の誕生 ウィリアム・モリス(William Morris)氏は、1834年にロンドン近郊で生まれたデザイナー・詩人・思想家です。彼の名を一躍有名にしたのが、自然からインスピレーションを得た美しいパターンデザインでした。 その中でも特に高い人気を誇るのが、今回ご紹介する「いちご泥棒」。 着想のきっかけは“別荘の庭先の光景” このデザインが誕生したのは1883年頃。 モリス氏が好んで過ごしていた別荘「ケルムスコット・マナー」の庭先に実るいちごと、それをついばみに来るツグミ(鳥)の姿にヒントを得たといわれています。 「愛らしい鳥がいちごを盗んでいく」──そんな小さな自然の一場面を、モリス氏は優雅で詩的なアートに昇華させたのです。 左右対称に配置された草花と鳥たちのリズミカルな構図、鮮やかな色使い、そして繊細なタッチ。 一枚の布の中に、英国の自然とモリスの思想が見事に融合しています。 インディゴ抜染技法という“革命” 「いちご泥棒」の特筆すべき点は、その革新的なプリント技術にもあります。モリスはこの作品で、当時としては非常に珍しい「インディゴ抜染(ばっせん)」という手法を用いました。 インディゴ抜染とは? この技法は、まず生地全体を深いインディゴ(藍)で染め上げ、その後に薬剤を使って“色を抜く”部分を作り、そこに新たな色を重ねて模様を描いていくというもの。 現代のプリントとは異なり、工程が非常に複雑かつ手間がかかるため、当時は熟練の職人技と多大な時間が必要でした。 芸術としてのテキスタイル この技法により、「いちご泥棒」はまるで絵画のような美しい発色と繊細な表現を実現しました。 現在のように機械化された印刷がない時代に、ここまでの仕上がりを追求したモリス氏の情熱と審美眼には、驚嘆するばかりです。 そのため、当時はとても高価で、上流階級の人々しか手に入れることができない贅沢なアイテムでした。 それでも高い人気を誇っていたのは、それだけこのデザインに力があった証とも言えるでしょう。 今もなお、世界中で愛され続ける理由 モリス氏の作品は、時代を超えて評価され続けていますが、「いちご泥棒」はその中でもとりわけ愛される存在です。 では、なぜこのデザインがこれほどまでに長く支持されているのでしょうか? 1....

刺繍作家としても活躍したウィリアム・モリスの娘・メイ

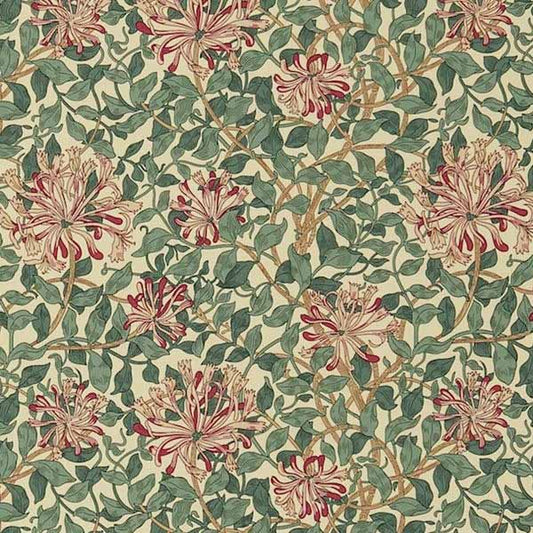

ウィリアムモリス の娘であるメイ・モリス。刺繍作家としても活躍したメイについて紹介します。 メイは1862年に、ウィリアム・モリスと妻ジェーンの娘として誕生しました。夫妻が、モリスの仲間たちと共に作った新婚時代の新居であるベクスリーヒースのレッドハウス にて生まれます。 メイは、刺繍が堪能であった母親のジェーンと叔母であるベッシーから刺繍を学んでいました。1885年には、父のウィリアムモリス が立ち上げたモリス商会の刺繍部門の代表を担います。刺繍作家として様々なデザインを生み出しました。例えばヤドリギの刺繍。ヤドリギの枝のしなやかな美しさを表現した刺繍です。また、ハニーサックル(スイカズラ)というテキスタイルデザインも人気です。成長するスイカズラの花や葉を使った彩りが豊かな作品です。メイのデザインも、父親のウィリアムと同様に自然をヒントにして生み出されました。メイの刺繍はアートニードルワークという自由形式の手法が使用され、中世の英国のスタイルが用いられた刺繍技術は、メイの父であるウィリアムモリス が開発したとされています。繊細な表現が実現する刺繍方法でした。メイは英国のヘレナ女王の後援のもとに1872年に王立の縫製学校として設立されたRoyal School of Art Needleworkでも活躍を見せ、刺繍技術の発展に貢献しました。縫製学校では、ウィリアム・モリス の妻・ジェーンの妹であるエリザベス・バーデンも1880年から技術指導者として貢献をしました。 また、刺繍作品の関連では、モリスが「地上の楽園」とも呼び完璧なライフスタイルの象徴とした屋敷・ケルムスコットマナーの寝室にもモリスの妻ジェーンとメイらにより、晩年のモリスのために美しく刺繍の装飾がなされました。 メイ・モリスはメアリーエリザベスターナーと共に1884年、女性の芸術ギルド(同業者組合)を立ち上げたことでも知られます。アーツアンドクラフツ運動が起こる最中、芸術家組合も結成されていましたが、女性に対してはオープンでなかったため、メイらが女性アーティストのための組合を結成するに至りました。 父であるウィリアムモリス の功績により、世間的には著名度が霞んでしまうこともあるメイ・モリスですが、刺繍作家として、また技術の拡散者としても活躍を見せました。アーツアンドクラフツ運動についても、モリス商会の後継者となり尽力した人物であると言えるでしょう。

刺繍作家としても活躍したウィリアム・モリスの娘・メイ

ウィリアムモリス の娘であるメイ・モリス。刺繍作家としても活躍したメイについて紹介します。 メイは1862年に、ウィリアム・モリスと妻ジェーンの娘として誕生しました。夫妻が、モリスの仲間たちと共に作った新婚時代の新居であるベクスリーヒースのレッドハウス にて生まれます。 メイは、刺繍が堪能であった母親のジェーンと叔母であるベッシーから刺繍を学んでいました。1885年には、父のウィリアムモリス が立ち上げたモリス商会の刺繍部門の代表を担います。刺繍作家として様々なデザインを生み出しました。例えばヤドリギの刺繍。ヤドリギの枝のしなやかな美しさを表現した刺繍です。また、ハニーサックル(スイカズラ)というテキスタイルデザインも人気です。成長するスイカズラの花や葉を使った彩りが豊かな作品です。メイのデザインも、父親のウィリアムと同様に自然をヒントにして生み出されました。メイの刺繍はアートニードルワークという自由形式の手法が使用され、中世の英国のスタイルが用いられた刺繍技術は、メイの父であるウィリアムモリス が開発したとされています。繊細な表現が実現する刺繍方法でした。メイは英国のヘレナ女王の後援のもとに1872年に王立の縫製学校として設立されたRoyal School of Art Needleworkでも活躍を見せ、刺繍技術の発展に貢献しました。縫製学校では、ウィリアム・モリス の妻・ジェーンの妹であるエリザベス・バーデンも1880年から技術指導者として貢献をしました。 また、刺繍作品の関連では、モリスが「地上の楽園」とも呼び完璧なライフスタイルの象徴とした屋敷・ケルムスコットマナーの寝室にもモリスの妻ジェーンとメイらにより、晩年のモリスのために美しく刺繍の装飾がなされました。 メイ・モリスはメアリーエリザベスターナーと共に1884年、女性の芸術ギルド(同業者組合)を立ち上げたことでも知られます。アーツアンドクラフツ運動が起こる最中、芸術家組合も結成されていましたが、女性に対してはオープンでなかったため、メイらが女性アーティストのための組合を結成するに至りました。 父であるウィリアムモリス の功績により、世間的には著名度が霞んでしまうこともあるメイ・モリスですが、刺繍作家として、また技術の拡散者としても活躍を見せました。アーツアンドクラフツ運動についても、モリス商会の後継者となり尽力した人物であると言えるでしょう。

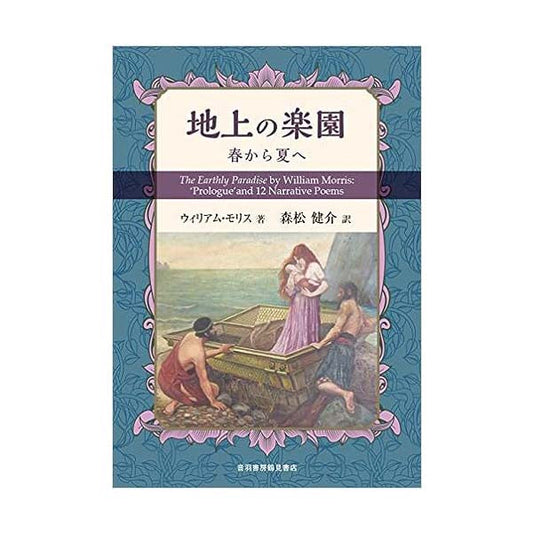

詩人としてのウィリアムモリス・「地上の楽園」の背景

ウィリアム・モリスについてはデザイナーとしてや、それに基づく精力的な活動家のイメージが強い人物ですが、その一方で詩人としての一面も持ち合わせていました。 モリスは18世紀の英国で生まれ伝承されていたバラッド詩の形式で作品を綴りました。 特に有名な作品として、1868年から1870年にかけて刊行された「地上の楽園」という叙事詩が挙げられます。 とても長く綴られた作品で、序詩と24編に渡る構成から成りました。 詩人としても名声を得ることになります。 この作品が非常に長編となったことを考察すると、モリスの掲げた理想とも繋がります。 生活と芸術を統一させようという思想や実践の源流を作ったモリスなので、地上に自分が楽園を作るという理想が短文にはまとめられないような言葉としてのアイデアが湧き出てきたのではないでしょうか。 地上の楽園の世界観としては、ヨーロッパで広く信じられたいた伝説の美と平和、不死に恵まれた地上楽園に基づきました。 スカンジナビア民が遠くから地上楽園を求めて旅をし、ギリシャの古代文明が残る都市を発見するという中世への憧れや理想郷的な思想が感じられる作品でした。 また、地上の楽園は14世紀に活躍したイギリスの詩人チョーサーの最後の最高傑作と呼ばれる「カンタベリー物語」に倣って作られたと言われています。 14世紀のイギリスの人間喜劇の世界を表現した作品でした。 そしてカンタベリー物語も同じく長編作品でした。 男女の恋愛物語が中心で、あらゆる職種の登場人物や精神性の話から下賎な話までと幅広く描写をされた作品でした。 この物語を好んだモリスは、実際に複雑な部分も多くあった妻・ジェーンとの関係性についても内心では大切にしていた部分が大きかったのかとも受け取れます。 また、下層階級に人なども多く登場するカンタベリー物語でしたが庶民の欲望や理想などにもモリスが向き合う意思があったからこそ、その後の政治活動にも精力的に取り組めたではないかと考えられます。

詩人としてのウィリアムモリス・「地上の楽園」の背景

ウィリアム・モリスについてはデザイナーとしてや、それに基づく精力的な活動家のイメージが強い人物ですが、その一方で詩人としての一面も持ち合わせていました。 モリスは18世紀の英国で生まれ伝承されていたバラッド詩の形式で作品を綴りました。 特に有名な作品として、1868年から1870年にかけて刊行された「地上の楽園」という叙事詩が挙げられます。 とても長く綴られた作品で、序詩と24編に渡る構成から成りました。 詩人としても名声を得ることになります。 この作品が非常に長編となったことを考察すると、モリスの掲げた理想とも繋がります。 生活と芸術を統一させようという思想や実践の源流を作ったモリスなので、地上に自分が楽園を作るという理想が短文にはまとめられないような言葉としてのアイデアが湧き出てきたのではないでしょうか。 地上の楽園の世界観としては、ヨーロッパで広く信じられたいた伝説の美と平和、不死に恵まれた地上楽園に基づきました。 スカンジナビア民が遠くから地上楽園を求めて旅をし、ギリシャの古代文明が残る都市を発見するという中世への憧れや理想郷的な思想が感じられる作品でした。 また、地上の楽園は14世紀に活躍したイギリスの詩人チョーサーの最後の最高傑作と呼ばれる「カンタベリー物語」に倣って作られたと言われています。 14世紀のイギリスの人間喜劇の世界を表現した作品でした。 そしてカンタベリー物語も同じく長編作品でした。 男女の恋愛物語が中心で、あらゆる職種の登場人物や精神性の話から下賎な話までと幅広く描写をされた作品でした。 この物語を好んだモリスは、実際に複雑な部分も多くあった妻・ジェーンとの関係性についても内心では大切にしていた部分が大きかったのかとも受け取れます。 また、下層階級に人なども多く登場するカンタベリー物語でしたが庶民の欲望や理想などにもモリスが向き合う意思があったからこそ、その後の政治活動にも精力的に取り組めたではないかと考えられます。

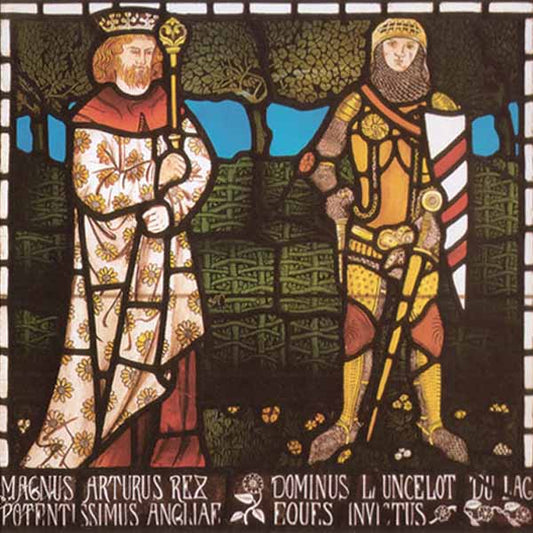

友人と立ち上げたモリス商会

ウィリアム・モリスが立ち上げた、モリス商会。その前身となったのは1861年に設立された、モリス・マーシャル・フォークナー商会でした。モリスを含めたバーン=ジョーンズやロセッティらの友人たち7名が集まります。19世紀当時のイギリスでは産業革命の影響により、効率重視の大量生産や消費により粗悪品が多く流通していました。そこでモリス・マーシャル・フォークナー商会では、室内装飾品(壁紙や染物、家具、ステンドグラスなど様々なもの)についてデザインから始まり製作も一貫して行ない、より良い製品が世にでることのクラフトマンシップの復活を目指しました。彼らは、教会建築のステンドグラスの製作や、設立の翌年である1862年に行われたロンドン万博博覧会にも出展し、家具や刺繍、ステンドグラスなどの製品を展示したことで複数の受賞という成果を出しました。そこからまた商会に多くの仕事が舞い込み、家具や室内装飾品をはじめとし、絵画や照明、タペストリーなど様々な製品の製作を行い、商会も国内外に広まっていきます。教会建築の仕事としては、サウス・ケンジントン博物館(現在のヴィクトリア&アルバート美術館)の中の3室の内装を手がけるという大きな実績も残しました。 商会は丁寧に質の高い製品を作りましたが、それゆえに価格が高くなってしまうというジレンマが生じます。庶民の暮らしに美しいものを根付かせることが目指すところではありましたが実際のところはなかなか一般庶民には手の届かない製品となってしまっていました。その後はメンバーの脱退や、ロセッティとの退職金をめぐる討論などモリスにとっても、商会にとっても厳しい出来事が続きます。1875年には、モリス・マーシャル・フォークナー商会を全て買い取り、モリスの単独経営により改めてモリス商会としての再スタートをはかります。製品は以前からのステンドグラスが人気はあったが、壁紙などの手頃なものもなるべく扱い、なるべく消費者に身近であることを心がけました。 また、モリス商会になってからは織物のテキスタイルの製作を始めました。機械は用いても、製品の質を下げずに生産ができたので、モリス商会にとってテキスタイル生産に力を入れた時期になりました。この頃に作られたデザインがその後も世に残るものとなります。 1880年代にはモリス商会のような工房が各地に設立され、「アーツ・アンド・クラフツ運動」に発展します。 このようにモリス商会はメンバーの脱退や経営苦難なども途中で経たものの、クラフトマンシップの復活や、「アーツ・アンド・クラフツ運動」への発展の礎を作るという功績も残しました。 モリスの死後も、忠実なアシスタントのヘンリー・ダリルによりモリス商会は存続し、第二次世界大戦の際に一度閉鎖をされましたが、その後テキスタイル会社により買い取られ、「モリス商会」というブランド名で約160年経った現在も、引き続き製品の販売が続いています。

友人と立ち上げたモリス商会

ウィリアム・モリスが立ち上げた、モリス商会。その前身となったのは1861年に設立された、モリス・マーシャル・フォークナー商会でした。モリスを含めたバーン=ジョーンズやロセッティらの友人たち7名が集まります。19世紀当時のイギリスでは産業革命の影響により、効率重視の大量生産や消費により粗悪品が多く流通していました。そこでモリス・マーシャル・フォークナー商会では、室内装飾品(壁紙や染物、家具、ステンドグラスなど様々なもの)についてデザインから始まり製作も一貫して行ない、より良い製品が世にでることのクラフトマンシップの復活を目指しました。彼らは、教会建築のステンドグラスの製作や、設立の翌年である1862年に行われたロンドン万博博覧会にも出展し、家具や刺繍、ステンドグラスなどの製品を展示したことで複数の受賞という成果を出しました。そこからまた商会に多くの仕事が舞い込み、家具や室内装飾品をはじめとし、絵画や照明、タペストリーなど様々な製品の製作を行い、商会も国内外に広まっていきます。教会建築の仕事としては、サウス・ケンジントン博物館(現在のヴィクトリア&アルバート美術館)の中の3室の内装を手がけるという大きな実績も残しました。 商会は丁寧に質の高い製品を作りましたが、それゆえに価格が高くなってしまうというジレンマが生じます。庶民の暮らしに美しいものを根付かせることが目指すところではありましたが実際のところはなかなか一般庶民には手の届かない製品となってしまっていました。その後はメンバーの脱退や、ロセッティとの退職金をめぐる討論などモリスにとっても、商会にとっても厳しい出来事が続きます。1875年には、モリス・マーシャル・フォークナー商会を全て買い取り、モリスの単独経営により改めてモリス商会としての再スタートをはかります。製品は以前からのステンドグラスが人気はあったが、壁紙などの手頃なものもなるべく扱い、なるべく消費者に身近であることを心がけました。 また、モリス商会になってからは織物のテキスタイルの製作を始めました。機械は用いても、製品の質を下げずに生産ができたので、モリス商会にとってテキスタイル生産に力を入れた時期になりました。この頃に作られたデザインがその後も世に残るものとなります。 1880年代にはモリス商会のような工房が各地に設立され、「アーツ・アンド・クラフツ運動」に発展します。 このようにモリス商会はメンバーの脱退や経営苦難なども途中で経たものの、クラフトマンシップの復活や、「アーツ・アンド・クラフツ運動」への発展の礎を作るという功績も残しました。 モリスの死後も、忠実なアシスタントのヘンリー・ダリルによりモリス商会は存続し、第二次世界大戦の際に一度閉鎖をされましたが、その後テキスタイル会社により買い取られ、「モリス商会」というブランド名で約160年経った現在も、引き続き製品の販売が続いています。

ウィリアム・モリスの妻 ジェーン

ウィリアム・モリスが1859年に結婚したジェーン・バーデン(のちのジェーン・モリス)について紹介いたします。 ジェーンはイギリスの絵画モデルであり、1839年にオックスフォードに生まれました。ジェーンはラファエル前派の画家たちを中心に絵画のモデルを務め、ミューズとされていたと言えます。モリスは、ラファエル前派の画家であったダンテ・ガブリエル・ロセッティとの出会いや弟子入りをきっかけに絵画の作成や、その後の内装芸術の分野に熱中していくこととなりますが、その際にラファエル前派のモデルを務めていたジェーンに出会い、貧富の差がありながらも結婚に至ります。 そして、新婚の二人が住む家として、仲間たちの協力のもと、あらゆる内部装飾に趣向を凝らした「レッドハウス」も完成し、そこから二人の夫婦生活が始まります。レッドハウスに住む間に、ジェーン・アリスとメイという二人の娘も生まれます。 しかし、実のところジェーンが愛していた人物は、モリスではなくモリスの師の画家、ロセッティでした。ジェーンとロセッティの不倫関係は1865年から1882年のロセッティの死の年まで非常に長く続いたとされています。ロセッティはジェーンをモデルにした数々の絵画も残しました。モリスも二人の関係を認知しており、ケルムスコットマナーという屋敷ではモリスとロセッティの共同名義で借りられました。世のスキャンダルから自分たちを守るための行動であったとされています。しかし、基本的にこの屋敷を主に使用していたのはジェーンとロセッティ。モリスはその間アイスランドへ出発し、翻訳などを行なっていました。その後ロセッティは神経衰弱などの症状があり、1874年にケルムスコットマナーを去りました。 こういった関係性を見るとモリスとジェーンの間柄は形だけの不遇な結婚であったのかという疑問が湧いてきますが、ジェーンは絵画モデルだけではなく、刺繍家としての一面もありました。ジェーンには結婚当初から刺繍の才能があり、モリスのデザインしたカーテンやファブリック類に刺繍を施すことで、芸術をさらに深める作品をモリスと共に残しました。 ケルムスコットマナーの寝室もジェーンと娘により、晩年のモリスのために美しく装飾されました。 ジェーンは、ロセッティとの関係という複雑な問題を抱えつつも、芸術活動の面において繋がりがあった二人は、結婚という結びつきを最期まで果たしたと言えるのではないでしょうか。

ウィリアム・モリスの妻 ジェーン

ウィリアム・モリスが1859年に結婚したジェーン・バーデン(のちのジェーン・モリス)について紹介いたします。 ジェーンはイギリスの絵画モデルであり、1839年にオックスフォードに生まれました。ジェーンはラファエル前派の画家たちを中心に絵画のモデルを務め、ミューズとされていたと言えます。モリスは、ラファエル前派の画家であったダンテ・ガブリエル・ロセッティとの出会いや弟子入りをきっかけに絵画の作成や、その後の内装芸術の分野に熱中していくこととなりますが、その際にラファエル前派のモデルを務めていたジェーンに出会い、貧富の差がありながらも結婚に至ります。 そして、新婚の二人が住む家として、仲間たちの協力のもと、あらゆる内部装飾に趣向を凝らした「レッドハウス」も完成し、そこから二人の夫婦生活が始まります。レッドハウスに住む間に、ジェーン・アリスとメイという二人の娘も生まれます。 しかし、実のところジェーンが愛していた人物は、モリスではなくモリスの師の画家、ロセッティでした。ジェーンとロセッティの不倫関係は1865年から1882年のロセッティの死の年まで非常に長く続いたとされています。ロセッティはジェーンをモデルにした数々の絵画も残しました。モリスも二人の関係を認知しており、ケルムスコットマナーという屋敷ではモリスとロセッティの共同名義で借りられました。世のスキャンダルから自分たちを守るための行動であったとされています。しかし、基本的にこの屋敷を主に使用していたのはジェーンとロセッティ。モリスはその間アイスランドへ出発し、翻訳などを行なっていました。その後ロセッティは神経衰弱などの症状があり、1874年にケルムスコットマナーを去りました。 こういった関係性を見るとモリスとジェーンの間柄は形だけの不遇な結婚であったのかという疑問が湧いてきますが、ジェーンは絵画モデルだけではなく、刺繍家としての一面もありました。ジェーンには結婚当初から刺繍の才能があり、モリスのデザインしたカーテンやファブリック類に刺繍を施すことで、芸術をさらに深める作品をモリスと共に残しました。 ケルムスコットマナーの寝室もジェーンと娘により、晩年のモリスのために美しく装飾されました。 ジェーンは、ロセッティとの関係という複雑な問題を抱えつつも、芸術活動の面において繋がりがあった二人は、結婚という結びつきを最期まで果たしたと言えるのではないでしょうか。

モリス氏の別荘、「地上の楽園」ケルムスコットマナー

ケルムスコットマナーとは ケルムスコットマナーは、イングランド南部のコッツウォルズにあるケルムスコットという小さな村にあり、ウィリアム・モリス氏が別荘として使用していました。 1871年にケルムスコットマナーをはじめて見たモリス氏は「地上の楽園」とも称したそうです。 1570 年頃に建てられもので、歴史的価値の高い建造物としてグレード1の指定を受けています。 モリス氏が使用するようになってからも、地元で調達した建築資材でこの地方に伝わる建築手法(チューダー様式)で建てられた古い建築の保存にこだわり、この家を真の職人技の作品として愛したモリスは外観を含めできるだけ手を加えませんでした。 コッツウォルズは豊かな田園地帯でもありますが、ケルムスコットマナーは村や周囲の田園地帯と調和していたため、彼は、まるで「土から生えてきた」ように見えると感じたそう。 庭のばら、水辺の柳から生まれたデザイン 庭には楡(にれ)の並木があり、細い野道が柳の木立を抜けて川まで続きます。 ケルムスコットマナー周辺はすぐ南のテムズ川に流れ込む何本かの支流が流れ、柳が見事に生い茂っています。 モリス氏の次女、メイ・モリスは、父のモリス氏と小川のほとりを歩いていて、葉を観察し、ウィローバウができたと語っています。 枝の流れや細長い葉が美しい壁紙です。 ケルムスコットマナーの豊かな自然、季節の移ろいを感じられる庭からのインスピレーションにより、数々のデザインが生み出されたとも言われています。 ロセッティとケルムスコットマナー モリス氏は、師匠であり友人でもあった画家のダンテ・ガブリエル・ロセッティと共同でケルムスコットマナーを借ります。 様々な活動で忙しくていたモリス氏は、ロンドンにある家で過ごすことも多かったため、ケルムスコットマナーは妻のジェーン・モリスとロセッティが主に使用していました。 モリス氏がケルムスコットマナーを借りるに至ったことも、世のスキャンダルから自分たちを守るという意図もあったとされています。 3年後にノイローゼなどの理由でロセッティはケルムスコットマナーを去ります。 その後はモリス氏と妻子たちが屋敷を使用しました。 屋敷の中のこだわり 屋敷内には、妻のジェーンと娘のメイが手がけた刺繍の作品もあり、モリス氏の寝室の寝台を飾るファブリックにはモリスの詩をモチーフにしたデザインでの刺繍を行いました。 また、モリス氏の作品の中では壁紙も有名ですが、ジェーンの部屋は「ウィローボウ」という柳をモチーフにした壁紙が使用されています。 17 世紀初頭の家具から、ラファエル前派の画家兼詩人ダンテ ガブリエル ロセッティが選んだ家具のコレクション、そしてモリス氏が建てたレッド...

モリス氏の別荘、「地上の楽園」ケルムスコットマナー

ケルムスコットマナーとは ケルムスコットマナーは、イングランド南部のコッツウォルズにあるケルムスコットという小さな村にあり、ウィリアム・モリス氏が別荘として使用していました。 1871年にケルムスコットマナーをはじめて見たモリス氏は「地上の楽園」とも称したそうです。 1570 年頃に建てられもので、歴史的価値の高い建造物としてグレード1の指定を受けています。 モリス氏が使用するようになってからも、地元で調達した建築資材でこの地方に伝わる建築手法(チューダー様式)で建てられた古い建築の保存にこだわり、この家を真の職人技の作品として愛したモリスは外観を含めできるだけ手を加えませんでした。 コッツウォルズは豊かな田園地帯でもありますが、ケルムスコットマナーは村や周囲の田園地帯と調和していたため、彼は、まるで「土から生えてきた」ように見えると感じたそう。 庭のばら、水辺の柳から生まれたデザイン 庭には楡(にれ)の並木があり、細い野道が柳の木立を抜けて川まで続きます。 ケルムスコットマナー周辺はすぐ南のテムズ川に流れ込む何本かの支流が流れ、柳が見事に生い茂っています。 モリス氏の次女、メイ・モリスは、父のモリス氏と小川のほとりを歩いていて、葉を観察し、ウィローバウができたと語っています。 枝の流れや細長い葉が美しい壁紙です。 ケルムスコットマナーの豊かな自然、季節の移ろいを感じられる庭からのインスピレーションにより、数々のデザインが生み出されたとも言われています。 ロセッティとケルムスコットマナー モリス氏は、師匠であり友人でもあった画家のダンテ・ガブリエル・ロセッティと共同でケルムスコットマナーを借ります。 様々な活動で忙しくていたモリス氏は、ロンドンにある家で過ごすことも多かったため、ケルムスコットマナーは妻のジェーン・モリスとロセッティが主に使用していました。 モリス氏がケルムスコットマナーを借りるに至ったことも、世のスキャンダルから自分たちを守るという意図もあったとされています。 3年後にノイローゼなどの理由でロセッティはケルムスコットマナーを去ります。 その後はモリス氏と妻子たちが屋敷を使用しました。 屋敷の中のこだわり 屋敷内には、妻のジェーンと娘のメイが手がけた刺繍の作品もあり、モリス氏の寝室の寝台を飾るファブリックにはモリスの詩をモチーフにしたデザインでの刺繍を行いました。 また、モリス氏の作品の中では壁紙も有名ですが、ジェーンの部屋は「ウィローボウ」という柳をモチーフにした壁紙が使用されています。 17 世紀初頭の家具から、ラファエル前派の画家兼詩人ダンテ ガブリエル ロセッティが選んだ家具のコレクション、そしてモリス氏が建てたレッド...